東京都台東区 犬猫の往診専門動物病院 わんにゃん保健室|犬猫の腎不全や緩和ケアは往診で対応

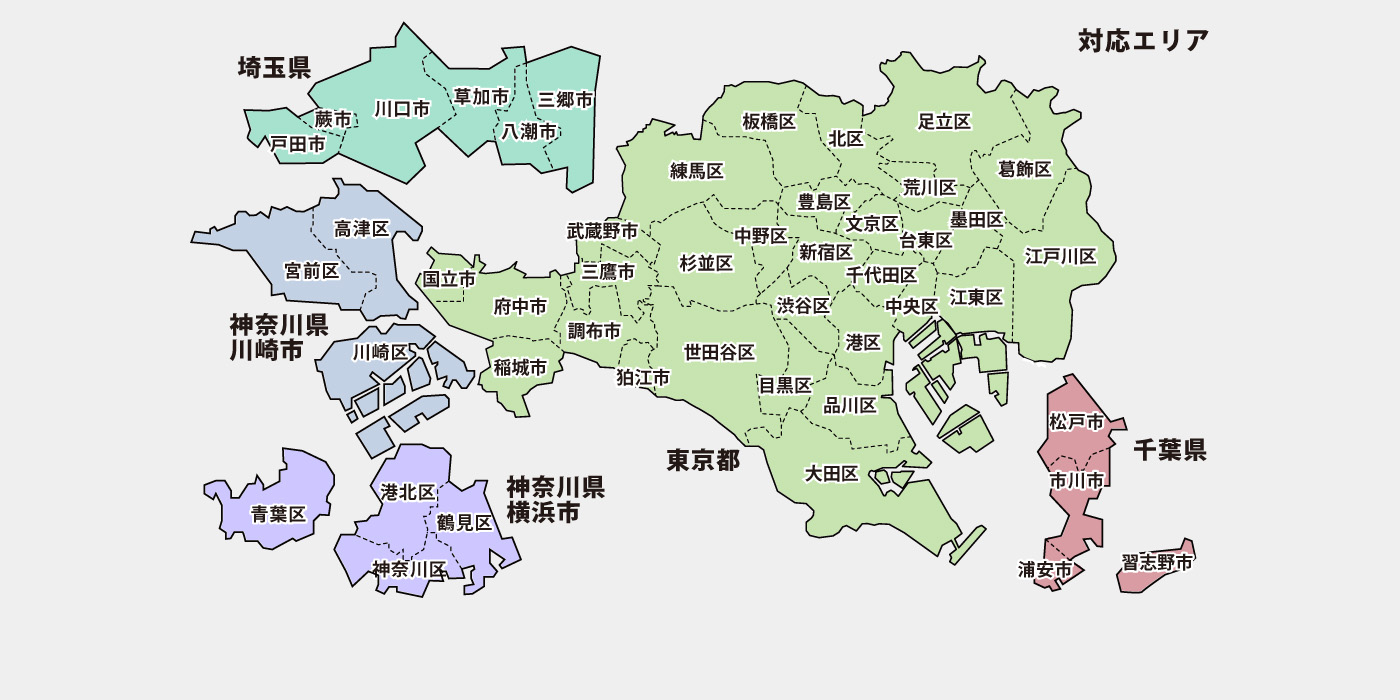

本拠点:〒111-0036

東京都台東区松が谷3-12-4マスヤビル5F

診療時間 10:00~19:00

エリア:東京、埼玉、神奈川、千葉(詳しくはこちら)

本拠点:〒111-0036

東京都台東区松が谷3-12-4マスヤビル5F

診療時間 10:00~19:00

エリア:東京、埼玉、神奈川、千葉(詳しくはこちら)

猫ちゃんの高齢期を考える上で、

切っても切れない病気として腎不全があります。

腎不全は、高齢期の猫ちゃんで最も多い病気とされており、亡くなる原因の第一位とされています。

その数は、おおよそ3頭に1頭という、衝撃的な確率です。

このページでは、猫ちゃんと暮らすご家族様が

について情報掲載をさせていただきます。

一緒に勉強していきましょう!

※本来、腎不全という言葉は病態を表す言葉であるため、診断名としてはふさわしくないのですが、

一般的に認知されているという観点から、ここでは全部まとめて“腎不全”で表記していきます。

腎不全ってどういう病気なの?

腎不全ってどういう病気なの?腎不全という病気を考える上で、

「① 猫ちゃんはなぜ腎不全になりやすいの?」「② 腎臓の機能を知る」という

順番で見ていきたいと思います。

猫ちゃんが腎不全になりやすい理由は諸説ありますが、

一般的に猫ちゃんの特性があると考えられています。

その一つが猫ちゃんのルーツです。

猫ちゃんは、もともと水の少ない砂漠や

高山で生息していました。そのため、

他の生き物よりも少ない水分量で生活できるように腎臓の

働きが強くできていると考えられています。

また、最近の研究では、猫ちゃんは腎機能が落ちた時に、

正常に治癒回復を促すためのタンパク質が機能しにくい、

という結果が報告されています。

※引用元:「ネコに腎不全が多発する原因を究明」

(国立研究開発法人 日本医療研究開発機構)

このような特性から、猫ちゃんは年を取るにつれ、

腎臓に大きな負担がかかってしまうと考えられます。

猫ちゃんの多くが抱えてしまう腎不全ですが、

ここからは腎臓の機能についてお話していただきます。

猫ちゃんの腎臓は人と同じように腰の少し上のあたり、

ソラマメ型で左右に1つずつ(合計2つ)あります。

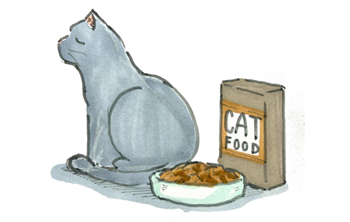

この腎臓を細かく見ていくと血管の塊で、

主に血液中の老廃物を濾し出す「糸球体」と、

濾し出した老廃物の中から、再利用できる栄養や

ミネラル・水分を再吸収する「尿細管」に分けられます。

腎臓の働きというと老廃物を濾して尿をつくるという

印象があると思いますが、他にもいくつかの

大切な働きをしています。

a. 体内ミネラルバランスの調整

ナトリウムやカリウムなどのミネラルは

体に必要不可欠な成分です。

これらのミネラルが多過ぎず少な過ぎず、

ちょうどいいバランスを保てるように再吸収や排泄で

調整するのが尿細管です。

b. 血圧の調整

糸球体では血圧を利用して老廃物の

濾過を行なっています。

血圧が低下すると老廃物の濾過量が減り、

上昇すると老廃物の濾過量が増える仕組みです。

血圧が低下すると、血圧が下がりすぎないよう血圧を

上げるホルモンが分泌されます。このホルモンを分泌し、

血圧の調整に関わっているのが腎臓です。

c. 赤血球産生ホルモンの分泌

酸素を運ぶ赤血球は骨髄で作られるのですが、

この工程には骨髄に赤血球を作るよう指示するホルモン

(エリスロポエチン)が必要です。

このホルモンを分泌しているのが腎臓です。

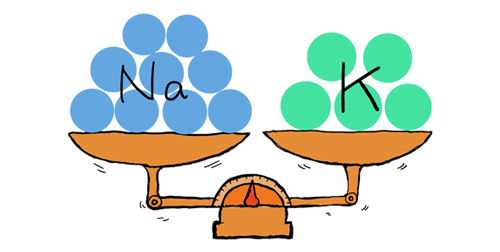

d. 骨の主成分を調整するホルモン

骨は主にミネラルであるリンと

カルシウムから出来ています。

食事中のリンとカルシウムは腸から吸収されます。

それらを手助けしているのが尿細管であり、

カルシウムの尿への排泄も調整しています。

腎臓の機能について説明させていただきましたが、あまり難しく考えずに、

腎臓が悪くなると濾過できないで毒素が体内に蓄積してしまうこと、

再吸収が十分できなくて脱水状態になってしまうことの2点だけ押さえていただければOKです。

次は、セルフチェックです。一緒にチェックしていきましょう!

やってみよう!セルフチェックリスト

やってみよう!セルフチェックリスト

腎不全の時に見られやすい症状を以下に書き出しました。

2つ以上当てはまったら、腎不全の可能性があるかもしれません。

是非やってみてください。

腎不全になると、またはなりかけのときに

見られやすい症状について解説していきます。

もしこんな症状が見られたら、早めに検査するようにしましょう。

最近ふらつくことがある

腎不全になると、栄養状態の低下や高血圧、

尿毒症に伴う神経障害など、様々な要因が

関連して、ふらつくことがあります。

老化現象としての筋肉量低下や、関節の痛み

など、運動機能の障害からくるふらつきの

場合もありますが、腎臓が悪くなったときに

出てくる症状でもあります。

なんとなく元気がない気がする

気持ちが悪いのか、体がだるいのか、

運動性が下がってくるのも腎不全の

特徴の一つです。

普段から「なんとなく〇〇な気がする」

というように、緩徐的な変化には

気付きづらいという側面があるため、

見逃されやすい所見の一つです。

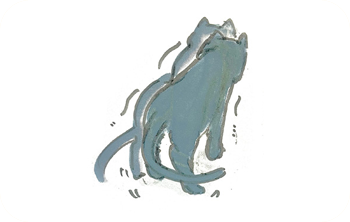

食欲が下がったような気がする

腎不全が進行すると、なんとなく食欲が

下がってくるという兆候をよく伺います。

この変化は「今朝から急に食事をしない」

というものではなく、いつもよりご飯の

食いつきが悪いな、程度の変化なので、

ほとんどの場合で気づかれません。

おしっこが増えた気がする

腎不全になると、腎臓の機能である尿を

濃縮する機能が低下してしまいます。

そのため、どんどんおしっこを出し、

脱水にならないようにたくさん水を飲み、

またどんどん出して…となりがちです。

この時、トイレの頻度はさほど普段と

差はなく、1回量が多くなります。

猫砂の塊が普段より大きく、またその数が

多いと感じた場合には、腎臓の濃縮能が

下がっているのかもしれません。

おしっこの臭いが薄くなった気がする

腎不全が進行すると、

濃縮能力が下がってきます。

猫ちゃんの腎臓の濃縮能はかなり強いため、

通常の時はツンとした臭いを発するかと

思います。しかし、腎不全になると、

尿自体が薄くなってしまうため、

臭いだけでなく色も薄くなってきます。

普段よりも尿臭がしないなと感じましたら、

腎臓の病気かもしれません。

水をよく飲む感じがする

腎不全になると、腎臓での再吸収と言われる

機能が減ってしまいます。

そのため、飲んだお水が、腎臓で十分に

再吸収されず、どんどんおしっことして

流れ出てしまいます。

そして、脱水状態にならないように頑張って

さらにお水を飲む…という状況になります。

お水の減りが早くなったなと感じた場合には、

季節的なことや室温なども考慮した上で、

腎臓の病気を疑ってもいいかもしれません。

痩せてきたような気がする

腎不全が進行すると、普段よりも食いつきが

悪いという状態をよく見ると思います。

最初のうちは、昨日は食べていたから

大丈夫だろう、と様子見とされがちですが、

その間も腎不全が進行しているかも…。

普段との違いに、何かしらの違和感を

感じましたら、注意するということを

お忘れなく。

呼吸が早くなった気がする

腎不全が進行すると、

呼吸が早くなることがあります。

呼吸の速さは、お腹の膨らみの回数を

1分間あたりで測定する方法もありますが、

普段から接していれば気づくはずです。

原因は痛みや気持ち悪さ、腎不全からくる

高血圧など、多岐にわたって考えられます。

「たまたま呼吸が早いだけ」で様子を

見ないようにしましょう。

吐く頻度が増えた気がする

猫ちゃんは普段から週1回程度は吐きます。

そのため見逃しがちですが、週2回以上

吐き戻しを認めたら、それは異常です。

腎不全のほとんどの猫ちゃんで、

よく吐いています。嘔吐だけでなく、

多くの場合は食欲不振なども認めるため、

吐き戻しの頻度が上がってきたら、

早期検査を心掛けましょう。

口が臭くなった気がする

尿毒症を発症した場合には、

息がいつもと違って臭く感じる

ことがあります。

これは、アンモニア臭と言われ、

血液中に蓄積した尿毒素から発せられる

臭いと考えられています。

口の臭いがいつもと違うと感じたら、

要注意です。

くちゃくちゃすることが増えた気がする

腎臓の数値が上がってくると、

胃腸の粘膜が荒れたり、口腔内環境が

悪くなったりと、消化管全体に支障を

きたすことがあります。

もしかすると、口の中が荒れていて、

食べたくても食べられないのかもしれません。

早めに対処してあげないと、

体重減少に直結しますので、注意しましょう。

便秘など、排便が不調な気がする

腎臓の病気は、脱水傾向になりやすく、

その結果大腸での水分吸収が亢進するのか、

便秘になる猫ちゃんが多くいます。

ちゃんと排便できないと体調が悪くなるのか、

食欲が下がってしまう原因になります。

排便は健康状態のパラメーターの一つです

ので、見逃さないようにしましょう。

往診での検査方法

往診での検査方法腎不全は静かに、そして着実に進行性していきます。

そして、腎臓の大半にダメージが出てからでないと症状として気付くことが難しいです。

「無症状で元気食欲がある」ので「腎不全(腎臓機能低下を含む)ではない」とは言い切れない理由はここにあります。

腎臓は一度壊れてしまうと元には戻らない臓器であるため、早期発見が何より重要です。

そのためにも、積極的に日頃から検査してあげることが非常に重要となってきます。

ここでは、往診で実施する腎不全のための検査方法とその意義について説明していきます。

せっかく検査を受けるなら、一緒に理解を深めていきましょう!

腎不全を診る上で腎臓の濾過・排泄機能、調整機能、内分機能これらの検査を総合的に行いデータと

臨床症状をもとに腎不全のステージングをしていきます。

※右にスクロール出来ます。

| 機能 | 方法 | 内容 | |

|---|---|---|---|

| BUN、CRE | 濾過・排泄機能 | 血液検査 | 老廃物の蓄積度を 判断します |

| SDMA | 濾過・排泄機能 | 血液検査 | 濾過機能を判断します |

| P、Ca、FGF23 | 濾過・排泄機能 | 血液検査 | 老廃物の蓄積度を 判断します |

| 電解質 | 調整機能 | 血液検査 | ミネラルバランスの 状態を判断します |

| CBC | 内分泌機能 | 血液検査 | 造血ホルモンの状態を 判断します |

| UPC、UAC | 濾過・排泄機能 | 尿検査 | 濾過機能と老廃物の 蓄積度を判断します |

BUNは血中尿素窒素といいタンパクを分解する過程で出る廃棄物です。

CREはクレアチニンといい骨格筋由来の代謝生産物です。

これらは端的に言うと、体の外に出したい老廃物です。

この2つは通常、腎臓の濾過機能により尿から排泄されます。

つまり、BUNやCREが高い時は腎臓で濾過されず体の中を

多く巡っているという解釈ができます。

しかしこれらの数値は他の要因でも上がることが多々あります。

CREにおいては骨格筋由来故に筋肉量に左右されることがあるため、

筋肉質な時期はCREが高くなっていることが多いです。

また、腎不全で数値の上昇に至るのは、腎機能の約75%以上が喪失された時点ですので、

それ以下であれば数値として表れてきません。

これらのことから、BUNとCREは腎不全の指標として、

これだけで評価できると考えられがちですが、

単なる毒素の曖昧な蓄積度を診ているに過ぎません。

腎不全を正しく判断するためには、これらと併せて別の項目も検査し、

総合的に評価する事が必要となってきます。

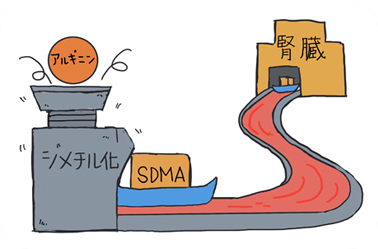

SDMAとは対象性ジメチルアルギニンの略で、

タンパク分解時に出てくるアミノ酸の一種です。

この物質は腎臓で濾過されて尿中に排泄されます。

濾過によりそのほぼ全てが尿中から体外へ排出されることから、

より正確な腎臓の濾過機能の指標となります。

そして前述にあるCREと違い骨格筋由来でないので

それらの影響を受けないということと、

CREよりも早期に上がる(腎機能の約40%の喪失)ということから、

腎臓の総合的な評価に大きく役立ちます。

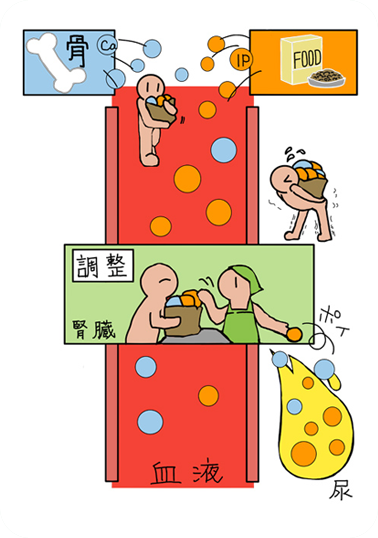

リンは体に必要なミネラルなのですが、増えすぎる事で様々な体調の異常をきたします。

リンはフード中に含まれており、過剰なものは腎臓で濾過し排出されます。

しかし濾過機能が低下し、リンが増える事で密接に関係しているカルシウムが

調整機能により低下してしまいます。

そして減ってしまったカルシウムを、今度は体が勝手に増やそうとしますので、

腎不全の進行経過によってはカルシウムが上昇しリンが低下します。

これらの調整機能の特徴から腎不全の進行度を把握するのに役立ちます。

そしてFGF23という項目はリンやカルシウムの単体項目よりも早期に上昇することから、

若~中年層の猫ちゃんの腎不全早期発見でも役立ちます。

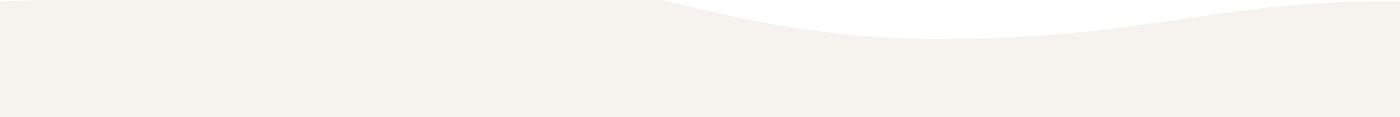

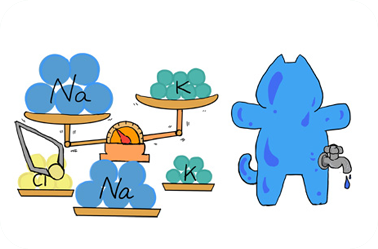

電解質、特にNa(ナトリウム)やK(カリウム)のバランスは

体外への排出や体内への再吸収でバランスが保たれております。

その機能を担っているのが腎臓です。

そのため、腎臓の機能が低下すると、これらが喪失したり増加したりと

様々な異常をきたす原因となります。

また、同時に体内の水分調整も担っているため、

脱水を起こす原因にもなります。

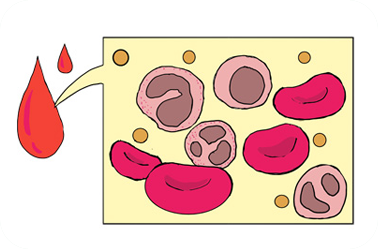

CBCの中でも貧血の指標となるHct(ヘマトクリット値) または

PCVという項目により貧血がないかを調べます。

通常、体内の造血工場となるのは骨髄ですが、

この工場に対し造血指令(ホルモン)を出すのが腎臓です。

このホルモンをエリスロポエチンといいます。

腎機能が低下する事によりエリスロポエチンの産生量が減少してしまい、

貧血を引き起こします。(腎性貧血)

そのため、HctやPCVを調べることは、

腎機機能の低下度合いを把握するための指標となります。

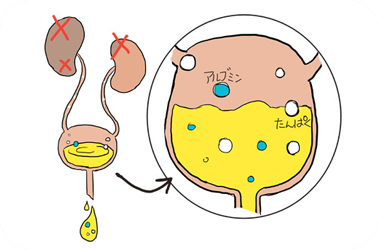

通常、タンパクは体にとって必要な物質なので

腎臓では濾過されません。

しかし、腎不全により腎臓の濾過機能に支障が起きると、

タンパクを通過させてしまい、尿中にタンパクを排出してしまいます。

そこで、UPCを調べることで、腎臓のフィルターを通過したタンパク量を

知ることができ、腎不全の進行度を把握することができます。

またUPCは細菌混入があった場合にはその影響を受けてしまう為、

細菌混入に影響を受けないUACと併せて測定することで、

より検査精度が増します。

超音波(エコー)によって腎臓の形状を診ることができます。

その他、腎臓の血流量も色で判断することができるので、

エコーでは肉眼的に腎臓を評価することが可能となります。

採血により血液を3mlほど採取します。

猫ちゃんの場合、後ろ肢の太もも内側にある太い血管から採血を行います。

時間は血圧や血流量にもよりますが、おおよそ1分ほどで完了します。

採取した血液は院内の機器で測定するものと、

外部の検査センターに依頼するものがあります。

検査結果が出るまでに院内検査であれば半日~1日、

外部検査であれば1日~4日ほどかかります。

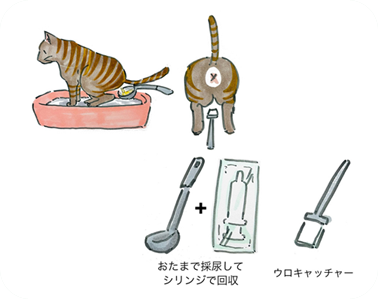

尿の採取方法は大きく分けて3つあります。

飼主様自身に採取する方法と、医療処置として採取する方法です。

飼い主様自身で挑戦していただく場合には、

ウロキャッチャーというペット専用の採尿器を使います。

排尿時にうしろから忍ばせて、

先端のスポンジ部に尿を浸し、採尿完了です。

この時、お玉で排尿時にキャッチしたりビニールの

上に排尿を誘導したりして、排泄された尿をスポイトで採取するなど、

やりやすい方法でお願いしています。

次に医療処置として圧迫排尿と膀胱穿刺という方法があります。

圧迫排尿では、猫ちゃんのお腹の膀胱部分を上から圧迫し、

排尿させて尿を採取します。

膀胱穿刺では、超音波(エコー)で猫ちゃんの膀胱を確認し、

膀胱に注射針を直接刺して尿を採取します。

これらの手法は猫ちゃんへの負担が少し大きいため、

当院ではできる限り飼主様自身での採尿を推奨しております。

尿検査結果で出揃うまでの期間は、おおよそ1~2日ほどです。

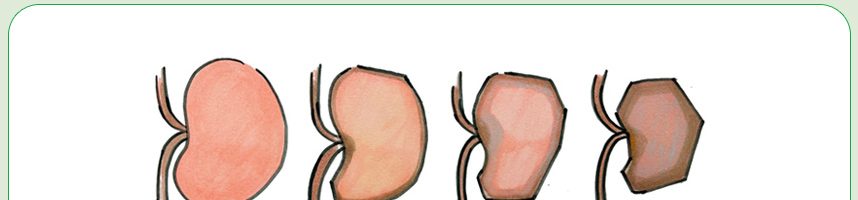

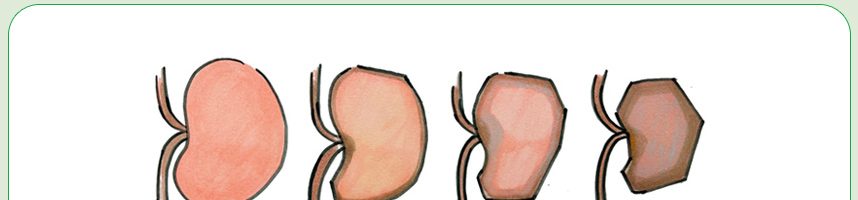

腎不全のステージ分類

腎不全のステージ分類腎不全のステージ分類には、色々な機関から発表されていますが、当院では以下、

IRIS(the International Renal Interest Society)が公表している方式を指標として、猫ちゃんの腎不全の分類をしています。

※右にスクロールができます。

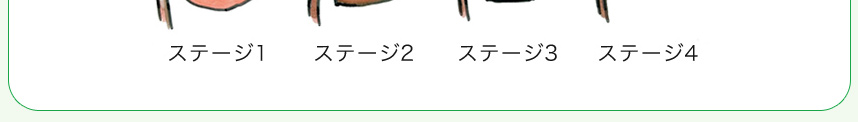

| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 血液検査 | BUN | 正常 | 軽度高値 | 中等度高値 | 重度高値 |

| CRE | <1.6 | 1.6-2.8 | 2.9-5.0 | >5.0 | |

| SDMA | <18 | 18-25 | 26-38 | >38 | |

| 尿検査 | 蛋白尿検査 | タンパク +/- | |||

※ 当院では、SDMAが正常範囲内であっても、

1~3ヶ月において持続的なSDMAの上昇(>14μg/dL)を認めた場合にはステージ1とします。

往診でのケア方法と特徴

往診でのケア方法と特徴

猫ちゃんの腎不全は、短期的ではなく、

長期的な治療プランとして考えていく必要があります。

そのため、猫ちゃんへの負担はもちろんのこと、

ご家族様への負担をできる限り減らすことが大切です。

ステージごとで実施するケア方法の違いを、

簡単にまとめましたので、参考にしてみてください。

主な症状はないものの、

腎不全に進行する一歩手前の状態がステージ1です。

まずは今まで食べていたご飯から、

腎臓への負担が少ないとされる療法食への切り替えを

推奨しています。

また、検査結果によっては内服薬を

1種類だけスタートさせます。

お薬が苦手な猫ちゃんも無理のない範囲で

チャレンジできるよう、お薬の飲ませ方から一緒に考え、

サポートさせていただきます。

腎不全が進行し、ステージ1で行ってきた食事療法や

内服薬ではカバーできなくなってしまうのがス

テージ2です。検査結果の悪化だけでなく、

食欲の低下、活動性の低下や多飲多尿といった症状が

出始める頃です。

このような場合、症状の緩和のために

内服薬の種類が増える場合があります。

当院では猫ちゃん・ご家族様双方の負担を減らすために

シロップ剤のご提案をさせていただくこともあります。

シロップにしてしまえば、何種類あっても1回で投与できるのでおすすめです。ただし、苦い薬を一緒に混ぜてしまうと全部が苦くなってしまうので、そこは注意が必要です。

ステージ2で治療を進めていたにも関わらず、

徐々に進行してしまった腎不全。

ステージ2で行ってきた食事療法や内服薬のみで

はカバーできなくなってしまうのがステージ3です。

ほとんどの場合、脱水傾向が強く出てくるのが

この時期であり、水和状態の改善を目的として皮下点滴を

開始します。皮下点滴とは文字通り皮下に点滴の液体を

注入して、時間をかけて水分を吸収させる方法です。

ご家族様自身で皮下点滴をしたいというご希望があれば、

比較的安全性も高いという観点から、

当院のスタッフがしっかりと指導させていただきます。

腎臓の病気は、治療はしていたとして

徐々に進行してしまいます。

ステージ3で行ってきた内服薬の投薬、

皮下点滴の頻度ではカバーできなくなってしまうのが

ステージ4です。

このような場合、猫ちゃんの症状や血液検査だけでなく、

超音波検査なども併せて状態を把握し、

体調に合った薬の選定や薬用量の調整、皮下点滴頻度の

調節などを行い、腎不全のコントロールを図っていきます。

また、ステージ4になると食欲の低下が顕著になる猫ちゃんが増えてきます。今まで食べていた療法食を食べなくなってしまい、美味しいおやつしか食べてくれないという状況が増えてきます。本来であれば療法食でコントロールしていくことが理想ですが、食べない状態が続くことで栄養状態が悪化してしまう危険性があります。その可能性も考慮して、猫ちゃんの嗜好性が高いご飯や好物の中で、病状や検査結果から許容できるものを柔軟にご提案いたします。

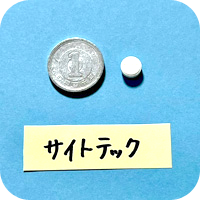

使用薬剤へのこだわり

使用薬剤へのこだわり薬剤の選定にも、実はこだわっています。

通常の動物病院では、先発医薬品やジェネリック医薬品という言葉で分類されていると思いますが、

当院では「飲ませやすさ」に重点を置いて、医薬品の選定をおこなっています。

猫ちゃんにとって、お薬を飲ませるということはかなりのハードルです。

使いやすい医薬品を選定し、それらに期待できる効果なども載せていますので、是非参考にしてみてください。

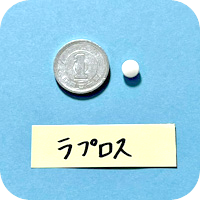

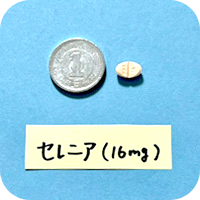

IRISステージ2以降で使用が推奨されています。

期待する効果としては、腎臓機能の低下を

抑制することと、元気・食欲など一般状態の

改善です。

動物薬ですので、比較的飲みやすいというのも

特徴であり、無味~やや甘味があるようです。

使用上の注意としては、いきなり通常量を

飲ませると消化器症状などが出てしまうことが

考えられるため、最初のうちは少ない量で

体にラプロスを慣れさせてあげ、

徐々に通常量まで調整していきます。

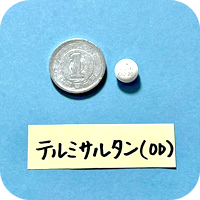

尿検査でタンパクが出ているときに

使用が推奨されています。

期待される効果は、腎臓から尿中への

タンパク漏出の防止です。

人で使う口腔内崩壊錠(OD錠)ですので、

苦味が少なく比較的飲みやすいのが特徴です。

使用上の注意としては、他のお薬と同じように

吐き戻しや軟便などの消化器症状、肝酵素値の

上昇、血圧が下がることによるふらつき、

赤血球の減少が考えられます。 このため、

当院では、血液検査による定期的なチェックを

推奨しています。

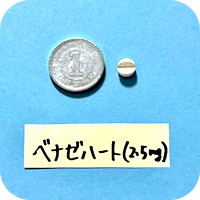

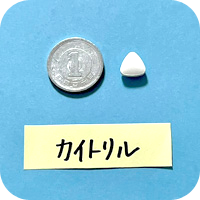

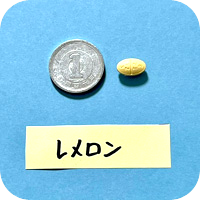

IRISステージ2以降で使用が推奨されています。

期待される効果は、腎臓の血管を拡げ、

腎臓から尿中へのタンパク漏出の予防です。

動物薬ですので、比較的飲みやすいというのも

特徴であり、お魚風味になっているようです。

使用上の注意としては、他のお薬と同じように

吐き戻しや軟便などの消化器症状が出たり、

血圧が下がることによるふらついたりすることが

あります。

吐き戻しに対して使用していきます。

腎不全になると、食欲が下がってくるというのも

ありますが、嘔吐してしまった場合に、

著しく体調が下がってしまいます。

そのため、嘔吐させないことが重要ですが、

もし嘔吐してしまい、その後体調が下がった

場合に使用しています。

期待される効果は、吐き戻しの抑制と予防です。

わんちゃん用として認可を受けているお薬ですが、

臨床現場では猫ちゃんにも広く使用され、

その効果が確認されています。

動物薬ですので、比較的飲みやすいのと、

1日1回の投薬で済むのが特徴です。

使用上の注意としては、鎮静効果が強く

出てしまう猫ちゃんがいますので、

制吐として使用していたのにボ~ッとしている

などがあれば、すぐに獣医師にお伝えください。

悪心や吐き戻しなどの消化器症状があるときに

使用が推奨されています。

セレニアと比べて、吐き気を緩和してくれると

いう作用があるため、セレニアと合わせて

使用したり、単独で使用したりしています。

期待される効果は、悪心や吐き戻しの抑制です。

人体薬ですが、悪心に対する効果が高く、

当院では猫ちゃんにも使用しています。

比較的副作用が少ないお薬ですが、

人ではふらつきがでることがあるため

注意が必要です。

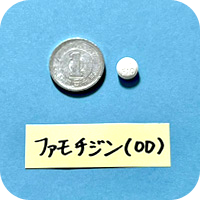

胃液を吐いた時だけでなく、

食欲の低下などでも使用されることがあります。

また、腎不全の猫ちゃんであれば、

胃潰瘍などを併発しやすいということから、

症状に合わせて適宜使用~常備薬として

使用しています。

期待される効果は、胃酸の分泌抑制です。

口腔内崩壊錠(OD錠)ですので、苦味が少なく

比較的飲みやすいのが特徴です。

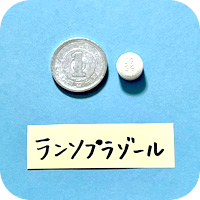

通常の嘔吐であればファモチジンを使用して

いきますが、嘔吐物に血が混じっていたなど、

胃潰瘍の発症を疑った場合に、ファモチジンから

ランソプラゾールに切り替えて使用しています。

期待される効果は、胃酸の分泌を抑制ですが、

ファモチジンよりも強力であるということから、

使用頻度はやや低めです。

口腔内崩壊錠(OD錠)ですので、

苦味が少なく比較的飲みやすいのが特徴です。

食欲の低下や吐き戻しがある時に

使用が推奨されています。

期待する効果としては、

食欲の改善と、吐き戻しの抑制です。

わんちゃん用として認可されているお薬ですが

臨床現場では猫ちゃんにも広く使用されます。

動物薬ですので比較的飲みやすいのが特徴です。

消化管運動を促進することが期待されることから

腎不全の猫ちゃんで食欲が下がっていて、

やや便秘気味の場合には、よく使用しています。

吐き戻しがあったときに

使用が推奨されています。

期待する効果としては、胃酸の分泌を抑制し吐き戻しを抑制すること、胃の粘膜を保護することです。腎不全の猫ちゃんであれば、胃潰瘍を疑う所見を認めた場合に使用しています。

使用上の注意としては、下痢やお腹がゴロゴロ鳴るといったような症状が考えられます。

腎臓のダメージが明らかな場合や持続的な

高血圧がある時に使用が推奨されています。

期待する効果としては、血圧を下げるためです。

尿検査にて尿タンパクを検出し、

テルミサルタンを使用してもUPCが0.4を

下回らない時に使用しています。

使用上の注意としては肝機能障害、血球減少症、

血圧が下がることでのふらつきが考えられます。

このため、当院では、血液検査による定期的な

チェックを推奨しています。

腎不全になると、多くの猫ちゃんは

食欲がなくなってしまい、3日間以上何も

食べないという場合に使用を検討していきます。

「検討する」としたのは、基本的には食欲増進を

目的として使用した結果、眠気を伴うという

ものが多いのですが、中には興奮してしまう

性質の猫ちゃんがいるためです。

もし心臓などに病気を抱えていた場合、

それが持病に大きく影響する可能性があります。

単に食欲が下がったからと言って

無闇に使用することは控えましょう。

また、多くの猫ちゃんで使用されてきた

この薬ですが、猫ちゃんは内服薬が苦手という

ことは世界共通なため、海外薬にはなりますが

同じ成分で軟膏のものがあります。

猫ちゃんには基本的には軟膏で処方し、

塗布方法は耳の内側に塗ってもらうだけです。