今回は、前回に引き続き、左鼻腔内腫瘍を発症した猫ちゃんのお話です。

前のブログは以下からどうぞ!

・がんになった猫の在宅緩和ケアと看取り(腫瘍/癌(がん)/ペット往診)1-4

・がんになった猫の在宅緩和ケアと看取り(腫瘍/癌(がん)/ペット往診)2-4

・がんになった猫の在宅緩和ケアと看取り(腫瘍/癌(がん)/ペット往診)3-4①

・がんになった猫の在宅緩和ケアと看取り(腫瘍/癌(がん)/ペット往診)3-4②

過去4回の投稿のテーマはこんな感じです。

1-4:予約までの経緯とご家族様の葛藤

2-4:ターミナルケアの往診現場の臨場感ある初診雰囲気

3-4:急変時のマインドセットとアクションプラン

鼻腔内腫瘍を発症した猫ちゃん。

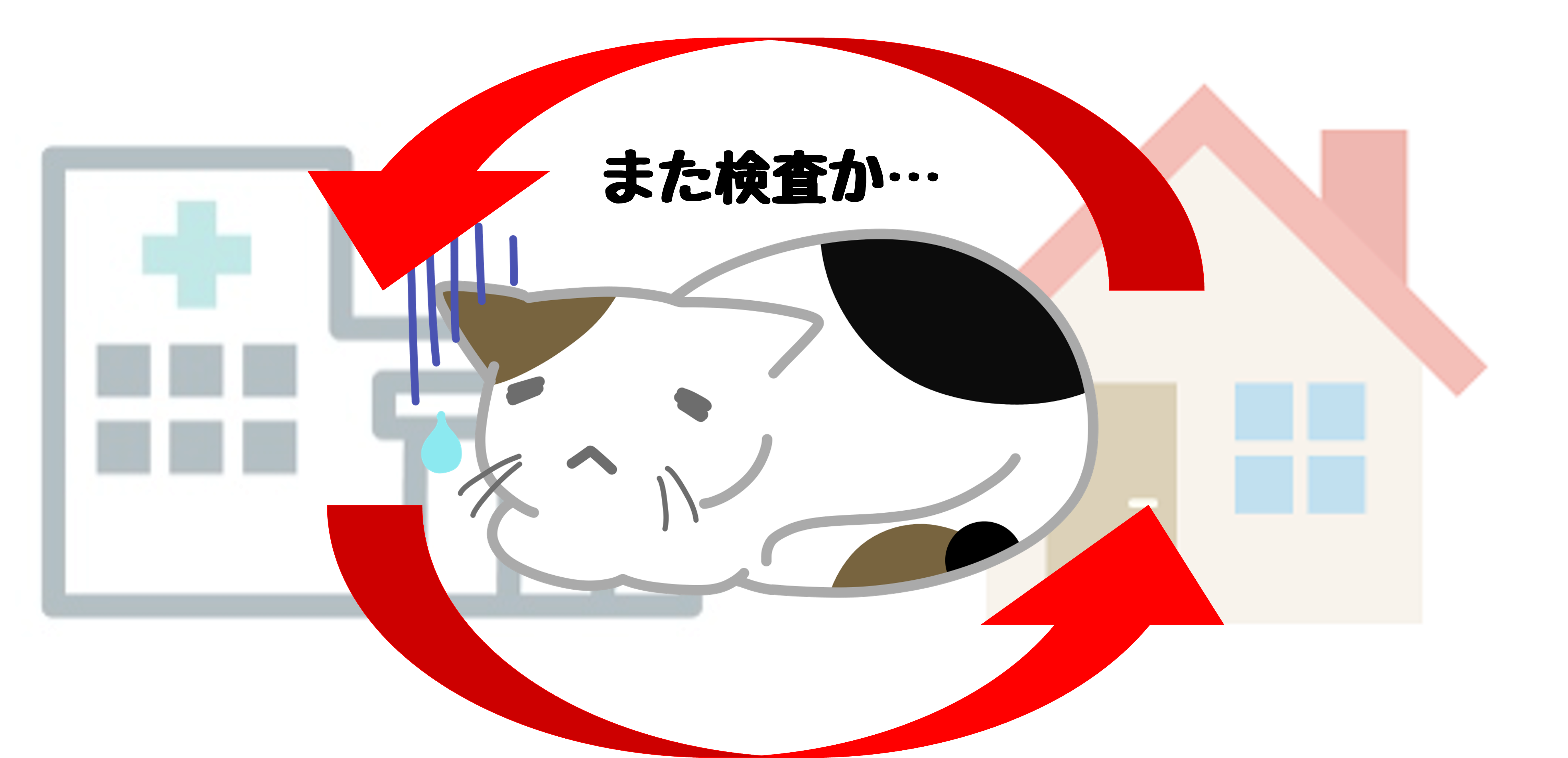

多くの猫ちゃんが動物病院への通院ができない中で、本当によく頑張りました。

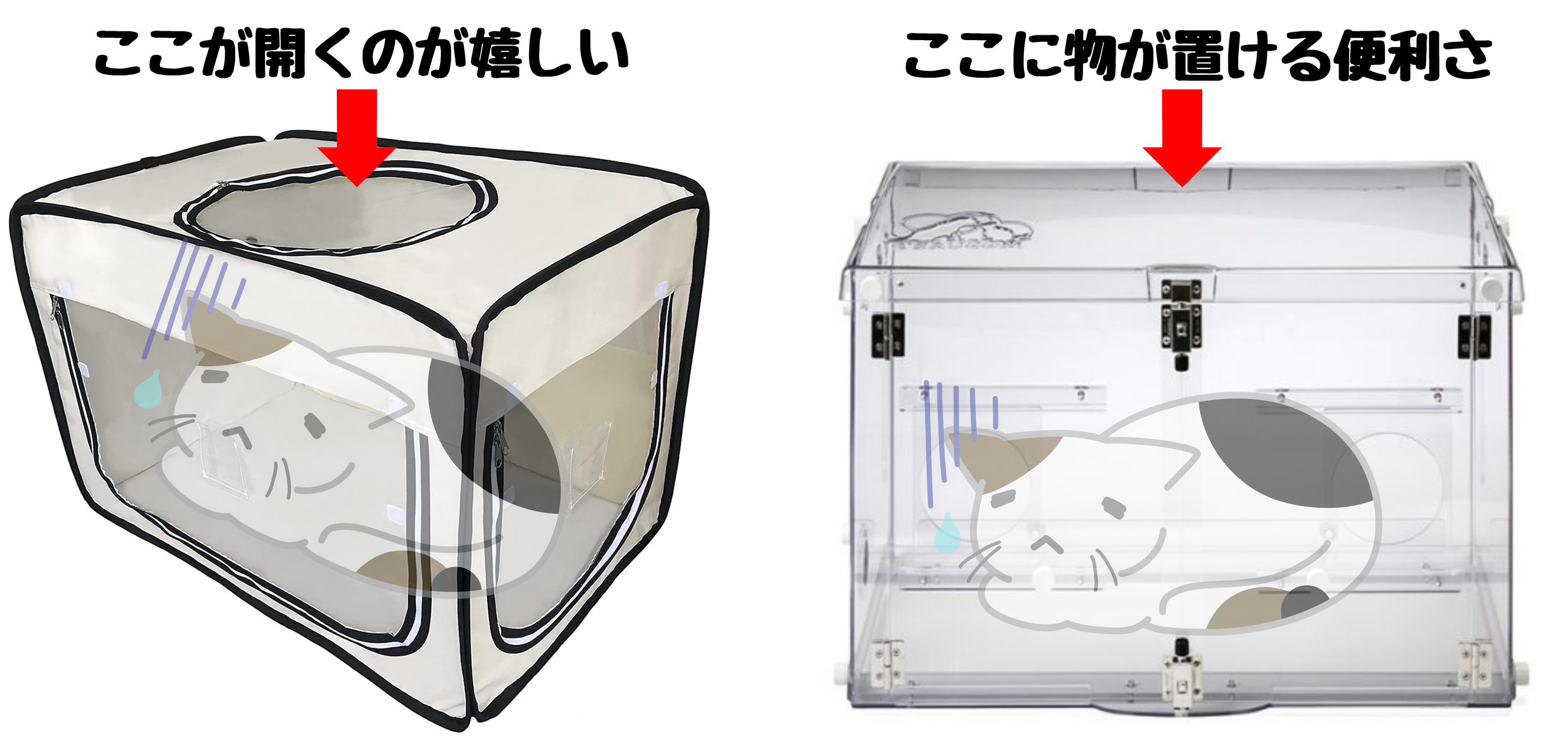

急に状態が下がってきて、もう家にある酸素室から出られなくなったことをきっかけに、往診でのターミナルケアを希望されました。

2022年8月19日から往診に切り替え、家族の見守る中、2022年9月8日に旅立ちました。

最終回となる今回は、方針が決まってから最後の日までをご紹介します。

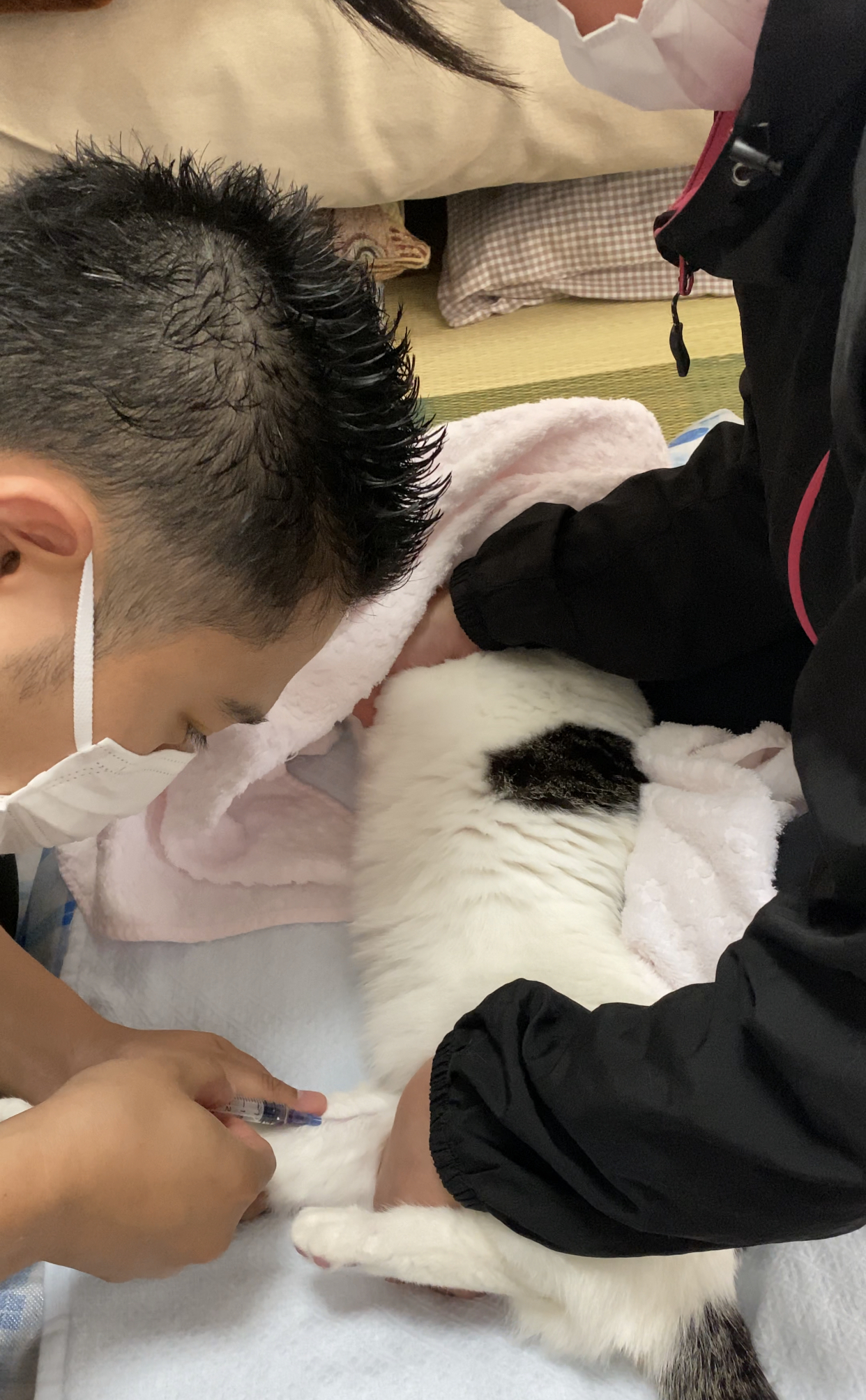

ここからいよいよ、実技的な指導に入ります。

まずは、皮下点滴をご家族様だけで実施できるようになる必要があります。

このお家の場合には、先代の猫ちゃんで家の中での皮下点滴を実施していたということもあり、初めてのご家族様と比べて比較的スムーズに指導を終えることができました。

しかし、先代の猫ちゃんと比べてこの猫ちゃんは拘束されることを非常に嫌がり、嫌がった挙句に呼吸状態が悪化し(鼻腔内腺癌なので仕方ないのですが…)、開口呼吸をしてしまうということもあったので、長い時間拘束することは難しいと判断しました。

力強い性格なのか、お水もご飯も自分から行ってくれていました。

通常だと、皮下点滴はその脱水の状況に合わせて輸液量を増やしてあげたいところではありますが、このような犬猫の場合には、いかにして短時間で終わらせるかがポイントとなります。

自力で飲食ができる=脱水補正はある程度自力で可能、と考え、それであれば輸液量をギリギリまで減らし、投薬する時間をものの数秒とすることで、猫ちゃんにも、ご家族様にも負担にならないような治療プランを実現できます。

今回の皮下点滴は、複数の医薬品を1回の針刺でまとめて投薬してあげるための手段であり、脱水補正は経口補水で頑張ってもらうこととしました。

実際は、皮下点滴を10mlシリンジと23G翼状針を用いて、1回の注射薬の薬液量と希釈するための輸液を合算して8mlで実施することができました。

そして、通常であれば、注射後に針穴を塞ぐために刺入部近くの毛の根本を30秒程度は持ち上げるのですが、8ml程度なので、最悪逃げてしまっても抑える必要がないくらいです。

そして、この量であれば、針が入ってしまえば5秒もかからないで終わりますので、嫌がり出した頃には終わっているという状況を作ることができました。

もしこの性格の猫ちゃんで、この呼吸状態で、腎臓病の皮下点滴による補正を試みることになっていたと考えると、酸素環境をしっかりと設置しなければ難しかっただろうなと思いました。

この日から、朝と夜の皮下点滴プランを組ませていただきました。

心臓も少し悪かったことから、できるうちは心臓のお薬を使っていきますが、内服しかないこともあり、できる範囲でやっていただくこととなりました。

ご飯はいつもの場所で、自分でお皿から食べたいって感じならお皿から、徐々に甘えてきて手から食べたいとされたら手から、もう食べたくないって言っていたら、何度か口にご飯をつけてあげ、それでも嫌がるようであれば、もう食事はストップとしました。

トイレに関しては、猫ちゃんって、最後の最後まで、自分の力で頑張って、いつものトイレの場所に行くんですよね。

ご家族様がその姿を見て大変だろうからとトイレを近づけてあげても、やっぱりいつもの場所まで、休み休み行くんです。

途中で力付きで漏らしちゃうことはありますが、環境として、そのルートではどこでもトイレをしていい環境を作ってあげ、また、近くに新たなトイレを新設する(猫砂は同じもので、ステップの高さは極力低めで)のはありです。

今後のプランとしては、1週間おきの往診で、貧血などのデータが大きく変わっていないかだけの、血液スクリーニング検査と、負担のない範囲での胸部・腹部エコーのチェック、また発作が始まったら、前倒しでの往診予定とさせていただきました。

今のままの容体で、少しでも安定している時間を長く取れたらなと祈りつつ、3日目の往診を終了としました。

初診から2週間後

状態が急変したのは、初診からちょうど2週間後の、2022年9月2日です。

前日の夜に発作が出て、発作止めを使用したら1本で止まったとのことだったのですが、またすぐに出てしまい、昨晩から今朝にかけて5回ほど認めたとのことでした。

ご飯を食べなくなってしまい、ふらつきが強く、立ち上がってもすぐに倒れてしまうような状態だとことでした。

もし往診に切り替えていなければ、すぐに夜間救急に今までと同じく連れて行っていたが、今は発作が出ても発作止めがあるので怖いけど怖くないとのことで、発作に対して向き合う覚悟ができたようでした。

しかし、日中に家を空けなければいけないことが多いこともあり、頓服としての発作コントロールだけでなく、朝夜の皮下点滴に発作を抑え込む薬を使用することとなりました。

今よりももっとふらつきが強くなるかもしれないし、効き過ぎてしまうとそのまま眠ってしまうかもしれないリスクをとり、少しでも発作で苦しむ頻度を減らしてあげたいという希望に沿ったプランです。

実際に使用していくと、そこまでふらつきも出ないで、普通に生活しているとのことでした。

ただ、もうご飯は食べてくれないとのことでした。

食欲を出させる軟膏があるのですが、この医薬品の使用で興奮してしまう猫ちゃんも多々いることから、興奮させてしまうくらいなら使用しないというご家族様もおり、今回はもう食欲は見ないこととし、軟膏の食欲増進剤は使用しませんでした。

この日の診察を終え、次回は2022年9月9日の午前中を予定していました。

9月10日からお姉さんが出張で1日家を空けてしまうので、お母さんだけでは心配とのことでしたので、その日の訪問プランはまた次回の診療の時に決めることとしました。

しかし、ターミナル期と言われる終末期は、そう安定した日々は長く続きません。

旅立ち

9月8日にお姉さんが帰宅すると、いつも通り視線をくれて尻尾でお迎えの挨拶をしてくれたとのことでした。

夕食を済ませ、食器を洗っていたところ、急に開口呼吸が始まったとのことでした。

発作かと思ったが、発作とは何か違う様子で、不思議と、もうお別れなんだと感じたとのことでした。

近くまで駆け寄ると、苦しそうにしながらも何度か視線をくれて、抱きしめながら最後の時間を過ごさせてあげられたとのことでした。

翌々日からの出張の前の休暇中だったこともあり、旅立った後の丸1日を一緒に過ごすことができ、葬儀を無事終わらせることができました。

先代の猫ちゃんの壮絶な最後が脳裏にあったため、緩和ケアに対して消極的かつ牽制的

だった最初の頃とは違い、全部を受け入れた上で最後の時間に臨めたことで、恐怖もあったが、それ以上に使命感が高買ったとのことでした。

2022年9月9日 ご家族様の腕の中で、長い眠りにつきました。

全体を通じて

今回は、ターミナルケアの症例に対する往診専門動物病院わんにゃん保健室の診療の雰囲気について、伝わりやすく、伝わりやすく、を意識しながら書かせていただきました。

ご紹介させていただいた猫ちゃんでは、今回のような診療プランとなりましたが、猫ちゃんの個性に合わせ、かつご家族様の生活環境や意向を加味してプランニングを行います。

できる限り事細かにご説明させていただき、愛犬・愛猫がこれから旅立とうとしているという現実を少しでも受け入れながら、できること、できないこと、やってあげたいこと、やるべきこと、などを決めていきます。

もう通院させることができないからと諦めてしまう前に、まずは往診のご相談をください。

東京23区を中心に、近隣地区まで獣医師と動物看護師が一緒にお伺いし、呼吸状態など全ての状態に合わせた往診を行います。

看取るということは、決して簡単なことではありません。

まずはご相談いただき、何ができるのか、一緒に考えていきましょう。

◆-----------------------------------◆

命を迎えるということは、見送るということです。

命を迎えるということは、見送るということです。 初診では、今までの経緯を伺い、今考えられることと検査プラン、処置・処方プラン、そしてご家族様のご意向をしっかりとヒアリングさせていただき確認した上で、今後の診療プランを立てていきます。

初診では、今までの経緯を伺い、今考えられることと検査プラン、処置・処方プラン、そしてご家族様のご意向をしっかりとヒアリングさせていただき確認した上で、今後の診療プランを立てていきます。 初診では、乳腺腫瘍の大きさと症状から乳腺腫瘍の全身転移を疑い、もうご自宅から移動させて精査するのは難しいことから、ご自宅でゆっくりと残りの時間を過ごさせてあげるためのターミナルケアの診療プランを組ませていただきました。

初診では、乳腺腫瘍の大きさと症状から乳腺腫瘍の全身転移を疑い、もうご自宅から移動させて精査するのは難しいことから、ご自宅でゆっくりと残りの時間を過ごさせてあげるためのターミナルケアの診療プランを組ませていただきました。 回復期の犬猫であれば、間違いなくエリザベスカラーの設置や専用の洋服を着せるなどして、ある程度ペットグッズとして市場にある商品を使用することができるのですが、高齢犬・高齢猫において、自分の体を支えることすらままならない状態の子に対してどこまで耐えられるのかは、結構至難の技です。

回復期の犬猫であれば、間違いなくエリザベスカラーの設置や専用の洋服を着せるなどして、ある程度ペットグッズとして市場にある商品を使用することができるのですが、高齢犬・高齢猫において、自分の体を支えることすらままならない状態の子に対してどこまで耐えられるのかは、結構至難の技です。 不思議なことに、わんちゃん、猫ちゃんってお別れの日を選べるんじゃないかなって思うことが多々あります。

不思議なことに、わんちゃん、猫ちゃんってお別れの日を選べるんじゃないかなって思うことが多々あります。