猫ちゃんの多くが、高齢になるにつれて腎臓の数値が悪くなりやすいです。

みんながみんなというわけではないですが、確率は高く、またこの腎臓病という病気は進行性であるため、早期発見早期対策が重要です。

今回は2回に分けて投稿している「猫ちゃんの家での緩和ケア」の後編です。

前回は猫ちゃんの腎不全について導入から腎臓病ステージ3までの話でした。

ここからは、いよいよ腎臓病ステージ4から後半についてです。

出会いがあれば別れがあります。

後半戦、書いていきます。

腎臓病ステージ4

最も往診依頼が多い腎臓病ステージがこのステージ4です。

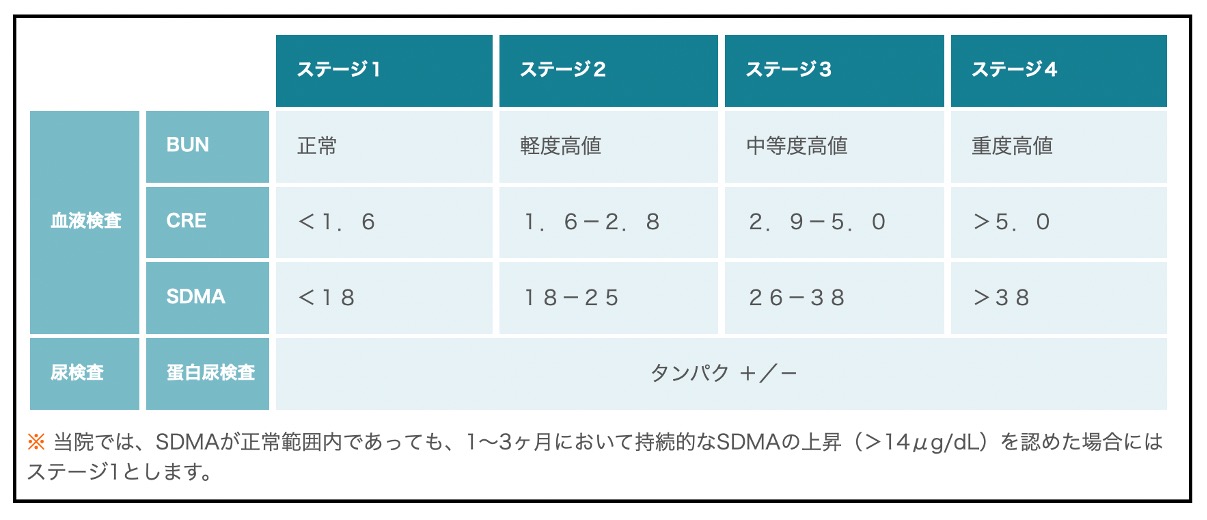

腎臓病ステージ3の時と比べて、全ての症状が増悪しているものを想像していただければ大丈夫です。

これらの症状が強く出ており、さらに進行していた場合には、痙攣発作を伴っていることも多々あります。

ここまで腎不全が進行すると、腎性高血圧や腎性貧血などを起こしている場合を多く見受けます。

腎性高血圧がある猫ちゃんだと、ぱっと見で瞳孔(黒目)が大きくなってることが多いです。

これは、高血圧に伴った網膜剥離が疑われます。

もしかすると、腎不全の薬によって高血圧が改善すれば少しだけ視力が戻ってくる可能性もある非裂孔原生網膜剥離の状態も疑われますので、早期に治療を入れてあげる必要があります。

腎性貧血は、腎臓から出てくるエリスロポイエチンという造血ホルモンが、分泌できる正常な腎臓細胞が減少してしまったため、単純にその数が減ってしまうことから起きる貧血と考えていただければ大丈夫です。

腎性貧血の場合には、わんにゃん保健室では週1回の注射でエリスロポイエチンを接種してあげることで、貧血改善を目指します。

痙攣発作に備える

そして、痙攣発作です。

腎不全からくる痙攣発作(尿毒症)を疑うとき、ほとんどの猫ちゃんで血中尿素窒素(BUN)>140mg/dlでその他の腎臓評価の指標であるクレアチニン(CRE)やリン(IP)と言われるものも高値になっています。

発作に対しては発作止めを注射、点鼻、坐剤の3タイプから選択してもらい、家に準備していきます。

発作止めの使用方法や環境整備に関し、生活環境を確認しながらご説明させていただきます。

発作が起きている時に立ち会うのが誰なのか。

家で発作に対する備えをして、家の中で猫ちゃんの発作を抑え込んであげるのか、それとも緊急で動物病院へ通院するのか。

お母さんかもしれないし、お父さんかもしれない、または息子さんかもしれないし娘さんかもしれないです。

協力できるご家族様がどなたであり、その方が望む発作止めはどのタイプなのかを考えて、準備に入ります。

酸素環境の準備

腎性貧血が起こると、徐々に呼吸状態が悪くなってきます。

これは、血液中のヘモグロビンという成分が減少するからです。

これに対して先述したエリスロポイエチンの注射を実施しますが、功を奏することなく亡くなってしまう子もいれば、改善して生活の質を上げられる子もいます。

ただ言えるのが、注射による体への負担が、少なからずあるということ、そして即効性があるものではないとことです。

経験上、ヘマトクリット値(Ht,PCVなど)が20%未満になると呼吸状態が下がると考えています。

即効性のある対策として、酸素環境の整備が挙がります。

※実際に設置した画像です。

酸素環境の整備以上に、むしろこの状態の時に必要なものはないと言っても過言ではありません。

また、ただ酸素を準備すればいいというわけではなく、この猫ちゃんにとって最適となる環境づくりを考えなければいけません。

わんにゃん保健室では、酸素室の選定および作成、酸素発生装置を含めた酸素環境の運用、そして酸素環境における日常ケアのやり方の決定など、さまざまな視点から残された時間にできることをご提案させていただいています。

まとめ

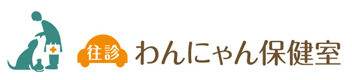

今回は、猫ちゃんの腎臓病ステージ1〜4のざっくりとしたお話をさせていただきました。

猫ちゃんという生き物としてこの世に生を受けた以上、腎臓病を患ってしまうことは考えておかなければいけません。

そして、残念なことに、現代獣医療では腎不全を完全に治療することはできません。

腎臓病は進行性の病気であり、わかっていることは、早期発見が何より重要です。

早期発見で早期から対策を打ち、少しでも進行を抑え込んであげることを考えていきましょう。

猫の腎不全(特に慢性腎臓病)のコントロールでは、腎臓ケア系のフード切り替え、内服薬の使用、皮下点滴の大きく3つがあります。

動物病院での入院ができるタイプの猫ちゃんであれば、急にグッと腎臓の数値が上がってしまった場合に、入院させて点滴(静脈点滴)を行うことで一過性に悪化した数値を元の値まで改善させられるかもしれません。

しかし、通院も苦手であることと入院のストレスには耐えられないであろうと考えられる場合には、ご自宅での皮下点滴プランを組んであげましょう。

おそらく血圧も高く、心臓に負担がかかっていたり、貧血気味になっているかもしれないので、できれば1回の皮下点滴でたくさん入れるよりは、たくさん入れなければいけないのであれば、2回〜3回に時間帯を分けて投与してあげるほうが、負担の軽減につながるので、当院としては推奨しています。

通院しなければ何もできないと諦める前に、在宅での往診獣医療があることを知っていただき、お困りの際には往診のご連絡をください。

東京23区とその近隣を診療圏とし、東京、千葉、埼玉、神奈川、そして遠くても時間を調整してお伺いさせていただいております。

在宅医療のご相談であれば、私たち、往診専門動物病院わんにゃん保健室が、往診にてご家族様とその先にいるわんちゃん、猫ちゃんへ安心の獣医療をお届けします。

◆-----------------------------------◆

慢性腎不全とは、病態としては腎臓の毛細血管が萎縮したり、尿細管という水分を再吸収する器官の機能が低下するということが起こります。

慢性腎不全とは、病態としては腎臓の毛細血管が萎縮したり、尿細管という水分を再吸収する器官の機能が低下するということが起こります。

お家の猫ちゃんが吐いてしまっても、猫だから、と思って特に気にしないことはございませんか?

お家の猫ちゃんが吐いてしまっても、猫だから、と思って特に気にしないことはございませんか? 猫ちゃんの往診で最も多いのが、腎機能と腎不全に関する治療です。高齢猫ちゃんで非常に多い病気の1つです。

猫ちゃんの往診で最も多いのが、腎機能と腎不全に関する治療です。高齢猫ちゃんで非常に多い病気の1つです。